Media Kompas, Tempo Pintar Menyembunyikan Misi Ideologisnya

Tak bisa dipungkiri media besar adalah alat propaganda dan ideologis, "Media besar itu seperti Kompas, Tempo dan lainnya pintarnya mereka bisa menyembunyikan misi ideologisnya, dan mereka hanya menampilkan aspek-aspek yang bersifat humanisnya, tetapi misi ideologisnya bisa mereka sembunyikan" imbuh Munarman.

Misi ideologis seperti apa?

Munarman menambahkan " misi ideologisnya adalah membangun sebuah tata peradaban, sistem dan tata nilai yang bertentangan dengan nilai Islam, yaitu Sepilis (Sekulerisme, Liberalisme, Pluralisme) atau yang mereka sebut dengan demokrasi sebetulnya."

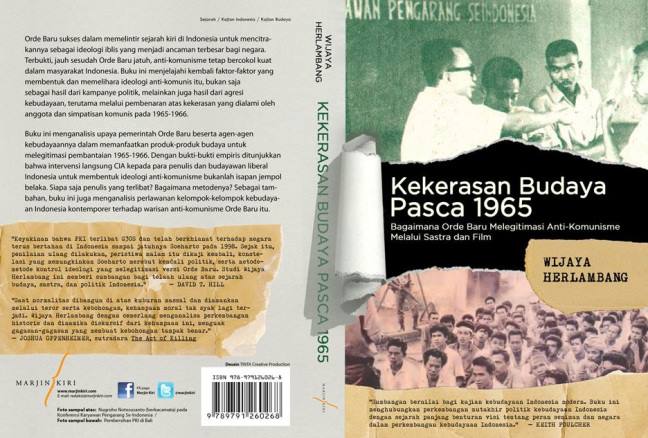

Contohnya saja media Kompas, kita bisa lihat pada awal tahun 1960-an. Kita bisa cek dari buku 'Kekerasan Budaya Pasca 1965' karya Wijaya Herlambang.

Dalam buku yang ditulis yang

aslinya adalah tesis Wijaya Herlambang yang diterbitkan oleh Marjin

Kiri ini merupakan berhaluan kiri dan seorang dosen di Jakarta, bukan

itu yang ingin kita bahas, melainkan ia berhasil menelanjangi

keterlibatan CIA dalam pendirian Kompas dan Tempo yang kini bagai gurita

media di Indonesia.

"Dalam buku itu datanya lengkap, membuka siapa itu Gunawan Mohamad

dan PK Ojong. Mereka berdua berhubungan erat dengan Ivan Kats, seeorang

Agen CIA yang masuk ke dalam CCF (Congres For Cultural Freedom) berpusat

di Prancis untuk menggalang anti komunis dan menyebarkan ide SEPILIS.

Dan termasuk pendirian Kompas dan Tempo atas dorongan dari Ivan Kats.

Maka jika mereka sudah berhubungan dengan intelijen begitu maka bisa

kita duga, sekali lagi bisa kita duga ada campur tangan CIA dalam

pendirian kedua media itu (Kompas dan Tempo), begitu cara melacaknya."

urainya rinci.Demikian halnya dengan media Islam, harus menjadi propaganda Islam, bukan hobi semata menurut Munarman, "Ini benar-benar pertempuran ideologis, bukan sentimen kita seneng dengan Islam, karena Islam itu bukan hobi, bukan untuk disenangi, Islam itu untuk dijalankan (dalam kehidupan kita sehari-hari)"

Mudahnya ia merujuk pada buku berjudul 'Kekerasan Budaya Pasca 1965'.

Liberalisme Borongan: Cicilan $50

Dalam bukunya, Wijaya menunjukkan keberadaan suatu lembaga filantropi bernama Congress for Cultural Freedom (CCF) hasil bentukan CIA pada tahun 1950 yang dimaksudkan sebagai covert action untuk ‘menciptakan dasar filosofis bagi para intelektual untuk mempromosikan kapitalisme Barat dan anti-komunisme.’[1] CCF ditempatkan di bawah kendali Office of Policy Coordination (OPC) yang diketuai oleh Frank Wisner, seorang pejabat CIA yang terlibat dalam perencaaan pemberontakan PRRI/Permesta 1957-1958. Wijaya juga menunjukkan bahwa dari CCF itulah dibentuk yayasan Obor internasional yang diketuai Ivan Kats, seorang perwakilan CCF untuk Program Asia. Yayasan Obor internasional (Obor Incoporated) yang berkedudukan di New York inilah yang menjadi induk dari yayasan Obor Indonesia yang diketuai Mochtar Lubis.[2] Melalui yayasan tersebut, ide-ide yang ‘secara filosofis’ mempromosikan kapitalisme Barat dan sikap anti-komunis disemai.

Dalam bukunya, Wijaya menunjukkan keberadaan surat-surat antara Goenawan Mohamad dan Ivan Kats sejak 1968-1973 yang katanya tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin.[3] Setelah saya memeriksanya dari PDS H.B. Jassin, ternyata saya temukan bahwa korespondensi yang terarsipkan di sana bahkan juga mencakup tahun-tahun yang lebih awal, yakni sejak 1965. Lagipula surat dari tahun 1965 itu merupakan sambungan pembicaraan sebelumnya[4], sehingga dapat dipastikan bahwa korespondensi itu terjadi hingga entah sebelumnya. Bahkan dalam sebuah surat (dalam kumpulan surat dari tahun 1965) berbentuk memo sepanjang tiga halaman dengan kop surat bertanda ‘Congrès pour la Liberté de la Culture’ (terjemahan Prancis dari ‘Congress for Cultural Freedom’), disebutkan persoalan tindak lanjut atas Manifes Kebudayaan. Dalam surat itu, Goenawan diminta untuk menulis pamflet yang bercerita tentang upaya-upaya PKI dalam menghancurkan identitas dan pengalaman kultural dari mereka semua yang tidak berpihak padanya. Secara spesifik Kats menginstruksikan agar Goenawan menuliskannya dalam ‘middle level abstraction—not too highbrow’ dan dengan arahan agar isi tulisan itu memuat ‘lebih banyak cerita. Sedikit analisis.’ (Saya teringat arahan Erman Koto pada para penari dalam film The Act of Killing: ‘Ya. Lebih hot. Lebih hot.’). Berikut saya tampilkan selengkapnya Surat A tersebut.

Surat Ivan Kats – Goenawan Mohamad, 1965, h. 1.

Tampak bagaimana Ivan Kats tampil serupa ‘manajer politik’ bagi

Goenawan Mohamad. Dari situ juga bisa muncul dugaan bahwa korespondensi

dan koordinasi ini sudah terjadi sejak sebelum 1963, tahun

dideklarasikannya Manifes Kebudayaan, dan tidak hanya melibatkan

Goenawan saja, tetapi para budayawan simpatisan PSI lainnya seperti

Mochtar Lubis, Arief Budiman, Soedjatmoko, P.K. Ojong, dll. Artinya,

boleh jadi Manifes tersebut dirancang dalam koordinasi dengan CCF dan,

implikasinya juga, CIA.Dugaan tentang keterkaitan antara Manifes Kebudayaan dengan CCF juga disinyalir oleh Wijaya dalam bukunya. Manifesto CCF berjudul ‘Manifesto of Intellectual Liberty’ memiliki kemiripan dengan Manifes. Para intelektual yang ikut dalam acara deklarasi CCF di Berlin tahun 1950 menyatakan: ‘Kebudayaan hanya dapat ada di dalam kebebasan, dan kebebasan itulah yang dapat membawa pada kemajuan kebudayaan’—ungkapan yang senafas dengan semangat Manifes Kebudayaan.[5] Istilah ‘humanisme universal’ sendiri, seperti diduga Joebaar Ajoeb, berasal dari A. Teeuw dan diadopsi secara luas oleh H.B. Jassin, sementara kedua kritikus sastra itu mulai berkolaborasi antara 1947-1951, yakni masa-masa ketika CCF sedang dibentuk.[6] Keikutsertaan Jassin dalam proyek kebudayaan CCF ini juga diperkuat oleh surat Jassin pada Goenawan pada tahun 1966, yang menyatakan bahwa Ivan Kats meminta Jassin menulis artikel sepanjang 3000-4000 kata tentang ‘perdjuangan kemerdekaan kebudajaan di lapangan sastra tahun 1957-1965.’[7]

Dalam sebuah surat pada tahun 1969 yang akan dilampirkan berikut, Kats juga mengajukan arahan menarik. Ia meminta agar dalam tulisannya, Goenawan menjadikan pemikiran Prancis sebagai contoh paradigma kebudayaan yang dapat diterapkan di Indonesia. Dalam amatan Kats, pemikiran Prancis bisa tumbuh demikian tersohor dalam dunia pemikiran kontemporer (pasca-Perang Dunia II) karena tradisi pemikiran itu menyeleksi tendensi-tendensi pikiran asing mana saja yang boleh dan tidak boleh masuk Prancis. Kats menulis: ‘Pemikiran asing umumnya dikesampingkan dari konstruksi ini, sampai tiba waktunya seorang penafsir-makelar (interpreter-middleman)Prancis memutuskan bahwa ada sesuatu dalam pemikiran asing itu yang berguna bagi Prancis.’[8] Salah satu aliran pemikiran yang dikesampingkan dari industri filsafat Prancis adalah, seperti disebut Kats sendiri, empirisisme logis Lingkaran Wina. Hal yang serupa juga diminta Kats pada Goenawan berkenaan dengan lalu-lintas wacana pemikiran di Indonesia: menyortir tendensi filsafat sesuai kepentingan ‘Indonesia’ (sebuah kata yang pada masa itu punya acuan yang sama dengan kata ‘Orde Baru’). Secara spesifik ia meminta Goenawan untuk menerjemahkan karya salah satu pemikir Barat, antara lain Albert Camus, dan memberikan kata pengantar yang berkesan tentangnya. Kats menjanjikan akan membayar $50 sebagai uang muka, $50 lagi di belakang, serta upah terjemahan. Selengkapnya surat itu adalah sebagai berikut.

Rupanya arahan untuk mempromosikan pemikiran Albert Camus ini cukup serius di mata Kats. Ia sampai mengulangnya beberapa kali dalam surat-surat selanjutnya.[9] Kats bahkan lebih spesifik lagi meminta Goenawan untuk memasukkan esai awal Camus, “L’Envers et l’endroit,” dalam tulisan Goenawan tentang pemikir itu.[10] Tulisan Goenawan itu baru muncul jauh kemudian, pada tahun 1988, sebagai pengantar berjudul ‘Camus dan Orang Indonesia’ pada buku terjemahan Camus, Krisis Kebebasan. Penerbitnya adalah Yayasan Obor Indonesia.

Pertanyaannya kemudian: Mengapa Albert Camus? Mengapa, lebih spesifik lagi, “L’Envers et l’endroit” yang diminta Kats? Mengapa pemikiran Prancis yang disarankan sebagai paradigma kebudayaan Indonesia? Bagaimana menjelaskan keterkaitannya dengan proyek politik kebudayaan liberal pasca 1965? Apa kaitannya dengan paham ‘humanisme universil’ dalam Manifes Kebudayaan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita jawab melalui rekonstruksi filsafat.

Anatomi Politik Absurditas

‘Kita harus membayangkan Sisifus berbahagia.’[11] Kalimat penutup buku Mite Sisifus karangan Albert Camus ini tentu memukau siapa saja yang baru pertama kali membacanya. Konon, karena membocorkan rahasia para dewa, Sisifus dikutuk untuk menjalankan hukuman yang paling mengerikan: mendorong batu besar ke puncak bukit untuk kemudian memandanginya menggelinding ke bawah dan ia mesti mendorongnya lagi ke puncak, terus mengulang ritus itu dalam keabadian. Ini adalah hukuman yang mengerikan persis karena hal itu sia-sia dan tanpa harapan.

Kisah Sisifus adalah cerita tentang nasib manusia. Hidup manusia adalah jalan panjang dan berulang menuju kematian. Tragis, memang. Namun sikap tragis adalah pertanda akan kesadaran. Orang yang tak sadar tak akan pula mengetahui ciri tragis eksistensinya. Sisifus bukan sekadar orang yang tertindas oleh nasib; lebih dari itu, ia sadar akan ketertindasannya. Lantas kemungkinan apakah yang dibukakan oleh kesadarannya itu? Tak lain adalah keberanian untuk mengatakan ‘Ya!’ pada absurditas eksistensinya, berkata ‘Ya!’ pada ketertindasannya. Pada akhirnya, ia seperti Oedipus yang mampu berkata: ‘Meskipun telah mengalami cobaan yang begitu banyak, usiaku yang lanjut dan kebesaran hatiku membuat aku menilai bahwa semuanya baik adanya.’[12] Maka inilah cara Camus mengakhiri mite Sisifus: ‘Perjuangan ke puncak gunung itu sendiri cukup untuk mengisi hati seorang manusia. Kita harus membayangkan Sisifus berbahagia.’[13]

Camus kerap jadi justifikasi para pendukung Manifes Kebudayaan untuk semacam politik yang ‘otentik’ secara eksistensial. Goenawan sendiri mengakui ini: ‘Banyak penulis “Manikebu” mengambil dongeng tentang Sisifus sebagaimana ditafsirkan oleh Albert Camus (Camus memang sering dikutip, semacam jadi mode, karena satu dan lain hal): manusia yang berikhtiar terus-menerus, sebuah maraton panjang tanpa garis finis yang jelas, sebuah perjalanan menuju anak tangga terakhir di kaki langit yang dicita-citakan—sebuah titik yang, bila dihampiri, ternyata menjauh lagi. Dengan pandangan antiutopian yang seperti itulah, naskah Manifes Kebudayaan merumuskan sikap kesenian dan pemikiran yang selalu merasa perlu mengambil jarak dari kekuasaan.’[14]

Dalam potongan “L’Envers et l’endroit” yang diterjemahkan dengan baik oleh Muhammad al-Fayyadl, dinyatakan oleh Camus: ‘Aku berdiri setengah berjarak dengan kemelaratan dan matahari. Kemelaratan mencegahku untuk percaya bahwa semuanya baik di bawah matahari dan di dalam sejarah; matahari mengajariku bahwa sejarah bukan segalanya.’[15] Boleh jadi kutipan semacam inilah yang disukai Ivan Kats dari CCF, sehingga memberikan arahan pada Goenawan Mohamad untuk menulis tentangnya. Judul L’Envers et l’endroit kerap diterjemahkan sebagai Betwixt and Between yang menggambarkan kondisi seseorang yang berada di tengah-tengah, tidak ini ataupun itu, tidak panas dan tidak dingin—ia menggambarkan sosok yang ‘setengah berjarak’ dari segala sesuatu, sosok medioker yang menjustifikasi dirinya dengan mengemasnya lewat label ‘otentik.’ Dalam kosakata kultural Indonesia saat ini, situasi ini terpotret dengan cemerlang dalam posisi ‘kelas menengah ngehe:’ menginginkan perubahan sosial tetapi sinis bila ada demo buruh, mengangankan kesetaraan tetapi jijik pada kolektivitas, mendambakan kebebasan tetapi lupa pada syarat adanya kebebasan itu sendiri, yakni pemilikan bersama atas sarana produksi kekayaan. Orang-orang yang punya hati baik tetapi lupa pada prasyarat kausal dari harapan-harapannya inilah yang menjadi sasaran empuk Kats. Diam-diam mereka digiring menjadi Sisifus. Dan dengan bangga dan puitis mereka mengikutinya. Sungguh kasihan: mereka kira mereka otentik. Saya tak bisa bayangkan betapa marahnya mereka bila mendapati bahwa mereka telah digiring jadi ‘Sisifus upahan’ yang dibanderol dengan harga sepersekian dari cicilan $50. ‘Oh Kirilov, jangan lagi kau bicara soal kebebasan!’

Lantas apa jadinya bila Sisifus dijadikan paradigma subjek politik ‘otentik’ untuk membaca kehidupan rakyat Indonesia? Kita bayangkan seorang buruh kebun berkata: ‘Meskipun saya hanya diupah Rp. 500 per sepuluh kilo sawit yang berhasil saya panen, saya menilai bahwa semuanya baik adanya.’ Kita bayangkan seorang pembantu rumah tangga berkata: ‘Meskipun saya hanya diupah sepertiga dari UMP dan sesekali digebuki oleh majikan, saya menilai bahwa semuanya baik adanya.’ Kita bayangkan seorang liberal berkata: ‘Meskipun pasar bebas bukanlah alat yang sempurna untuk mengalokasikan sumber daya secara adil, saya menilai bahwa hal itu baik adanya.’ Kita bayangkan seorang aktivis mahasiswa berkata: ‘Meskipun gerakan politik berbasis moral kerapkali buntu, saya menilai bahwa hal itu baik adanya.’ Kita bayangkan seorang ekonom berkata: ‘Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar ditopang konsumsi berbasis kredit, saya menilai bahwa semuanya baik adanya.’ Kita bayangkan seorang pelaku pelecehan seksual berkata: ‘Meskipun saya melecehkanmu secara seksual, saya menilai bahwa semuanya baik adanya.’ Singkatnya: ‘Kita harus membayangkan, somehow, Marsinah berbahagia.

Apabila hal-hal itu mulanya demikian sulit kita bayangkan, adalah karena sumbangsih Goenawan Mohamad lah sehingga pernyataan-pernyataan itu jadi dapat dibayangkan, akrab dan lumrah. Mengapa demikian?

Makelar Filsafat Prancis: Formasi Selera Intelektual

Saya teringat akan kisah Borges yang dituturkan ulang oleh Foucault dalam Tatanan Hal Ihwal. Diriwayatkan bahwa di negeri Tiongkok, kenyataan dibagi dan diklasifikasi berdasarkan derajat kedekatannya dengan kaisar. Upaya membangun taksonomi semacam itu jugalah yang dijalankan oleh Goenawan dalam tulisan-tulisannya: mana yang sungguh merupakan puisi dan mana yang hanya slogan; mana yang berpolitik secara otentik dan mana yang sekadar politik kekuasaan; mana filsafat yang baik dan mana filsafat yang rendahan, positivistik, dsb. Jangan lupa bahwa ini merupakan kelanjutan yang konsisten dari arahan Ivan Kats[16] tentang perlunya seorang ‘penafsir-makelar’ yang akan menyortir pemikiran-pemikiran yang baik bagi ‘Indonesia’—dalam lingkup tema ‘kebebasan’ yang ditawarkan Congress for Cultural Freedom dan direstui oleh seksi Office of Policy Coordination di bawah CIA.

Apa yang dibentuk oleh Goenawan Mohamad adalah apa yang saya sebut sebagai ‘selera intelektual.’ Ia hendak membentuk semacam ‘setingan default’ atau ‘setelan pabrik’ dari paradigma berpikir intelektual Indonesia. Hal ini dapat diuji dengan cara yang sederhana. Dalam beberapa kali diskusi dengan teman-teman yang kerap membaca dan menggemari tulisan Goenawan, saya amati bahwa perdebatan akan meruncing ke satu/dua proposisi pokok yang tidak bisa dijustifikasi oleh argumen rasional yang lebih mendasar lagi. Proposisi-proposisi semacam itu, antara lain ‘kebebasan berpikir’ atau ‘kemanusiaan,’ adalah ‘setelan pabrik’ si kawan yang tercipta dari internalisasi tulisan-tulisan Goenawan selama bertahun-tahun. Dalam situasi seperti itu, bahkan bila saya menanyakan lebih jauh, misalnya, ‘apa syarat-syarat material dari adanya sesuatu yang Bung sebut “kebebasan berpikir” dan “kemanusiaan” itu?’ maka kawan itu akan kebingungan, karena selama ini ia mengganggap proposisi tersebut sudah self-evident, sudah jelas dengan sendirinya dan tak mungkin dipertanyakan lagi. Pada detik itu, saya tahu bahwa saya tengah berhadapan dengan sejenis robot Forex.

Cara bekerja ‘selera intelektual,’ karenanya, menyerupai apa yang disebut Althusser sebagai ‘aparatus ideologis negara.’ Pembentukan selera semacam ini pada hakikatnya adalah internalisasi mekanisme sensor. Apa yang disensornya adalah proposisi filosofis tertentu yang didefinisikan sebagai ‘gangguan’ terhadap operating system kultural yang telah terinstal dalam kepala si subjek. Dalam hal inilah dapat dikatakan bahwa kesusasteraan merupakan sarana ‘rekayasa sosial’ (social engineering). Justru di sinilah pernyataan Goenawan yang seolah tampak otentik—bahwa dengan sastra Lekra, ‘jang ada tjuma 1 Revolusi, 1000 slogan dan 0 puisi’[17]—menemukan ekspresinya yang paling kontradiktif. Distingsi yang ia coba bangun antara slogan dan puisi segera runtuh manakala kita menyadari bahwa puisinya adalah juga sarana formasi selera intelektual yang berperan dalam internalisasi mekanisme sensor kultural. Puisi-puisi Goenawan, karenanya, adalah juga himpunan slogan. Bedanya hanyalah bila puisi penyair Lekra tak coba menyembunyikan diri dari kemiripannya dengan slogan politik, puisi Goenawan telah menyaru demikian rupa sehingga tampak seperti sepotong puisi ‘murni.’ Meminjam analogi dari dunia periklanan, puisi-puisi Goenawan adalah seperti iklan kondom. Inilah ilustrasi dari yang tempo hari saya sebut sebagai ‘politik gratisan yang berkedok kesubliman.’

Melalui surat Kats 20 November 1969, kita juga jadi tahu mengapa pada perkembangannya kemudian, Goenawan banyak mempromosikan filsafat Prancis kontemporer. Setelah eksistensialisme sebagai tren mulai mengendur, maka dikemaslah secara ulang dan dipasarkan ke Indonesia sebagai pascamodernisme. Apabila kita perhatikan, pascamodernisme yang dipromosikannya sejak akhir 80-an sebetulnya tak jauh berbeda dari eksistensialisme madesu yang dipasarkan di era 60-an. Filsafat yang ia tawarkan adalah selalu filsafat yang mengeluh dan mengelus dada. Filsafatnya adalah filsafat yang sendu—seneng duit, celetuk teman saya. Ia mencoba mengemas ulang gagasan tentang emansipasi sosial yang sebetulnya inheren dalam filsafat Prancis kontemporer, dengan cara dipreteli konteks Marxis-Leninisnya dan dijangkarkan pada kegalauan psikologis. Unsur-unsur psikologis inilah yang berperan sebagai komando yang memoderasi tuntutan emansipasi pada taraf yang dapat diterima secara normatif dan dapat dibrokerkan dengan negara dan para penyandang dana. Di tangan Goenawan, Zizek dan Badiou jadi tak punya taring dan perannya disubordinatkan pada pemikir-pemikir Prancis lain yang ia pikir lebih dapat diintegrasikan pada tradisi liberal: Derrida, Laclau, Lacan, dsb. Tak pelak lagi, ini adalah manifestasi dari politik kebudayaan pejabat kolonial yang dikerjakan seturut arahan Tuan Besar Gubernur Jendral CCF, Meneer Ivan Kats. ‘Hei Rinkes, jangan lagi kau bicara soal peradaban!’

Pada Suatu Pagi Ketika Komunisme Tak Ada Lagi

Apa konsekuensi semua ini bagi proses konsolidasi kapitalisme di Indonesia pasca 1965? Semua itu berjalan ‘step demi step,’ seperti telah dinubuatkan Anwar Congo. Saya sepakat dengan Wijaya yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa Goenawan Mohamad turut berperan serta dalam penumpasan komunisme secara intelektual. Namun lebih jauh lagi, saya juga berpendapat bahwa Goenawan turut berpartisipasi dalam proses konsolidasi kapitalisme di Indonesia pasca 1965. Ia memang kerapkali memberikan ‘sentilan-sentilun kritis’ terhadap kapitalisme di berbagai tulisannya. Tetapi agaknya, sikap kritis semacam itu hanyalah langkah penyimpulan ad hoc yang tidak dideduksikan secara langsung dari dalam asumsi-asumsi dasar posisi pemikirannya. Buktinya adalah ketika pertanyaan tentang masalah alternatif sistem ekonomi ditawarkan secara eksplisit kepadanya, ia tanpa ragu memilih kapitalisme, sebagaimana nampak dalam laporan wawancaranya dengan Rizal Mallarangeng pada bulan Juni 1996 berikut ini:

‘Jadi masalah yang paling penting adalah yang berhubungan dengan peran birokrasi. Bagi Goenawan Mohamad, satu-satunya cara yang mungkin dilakukan untuk mengatasi atau memperkecil masalah tersebut adalah dengan melaksanakan kebijakan deregulasi. Dengan kata lain, dia menerima pandangan bahwa “jalan kapitalis” saat ini perlu, necessary, dan baik untuk Indonesia. Benar bahwa sebagai seorang humanis dia memiliki beberapa keberatan atas sistem kapitalisme secara umum. Kendati demikian, menurut pendapatnya, tak ada alternatif yang lebih baik. “Kalau Anda mau menyingkirkan kaum kapitalis,” katanya, “Anda harus siap berada di bawah dominasi kaum birokrat.”’[18]Dan berada di bawah dominasi kaum birokrat, di bawah Partai, adalah mimpi buruknya sebagai seorang liberal. Ivan Kats telah memastikan agar mimpi buruk itu tak jadi milik Goenawan semata, tetapi juga semua yang membaca tulisan Goenawan. Dengan turut membangun dikotomi kultural yang absurd antara kapitalisme dan otoritarianisme, antara ‘atmosfer kebebasan’ dan komunisme yang mencekik, itulah Goenawan menyiapkan prakondisi epistemik bagi terkonsolidasinya kapitalisme di Indonesia pasca 1965. Ia membuat kapitalisme jadi wajar.

Setelah memahami konteks ini, kita jadi mengerti mengapa ia pada akhirnya turut melawan Orde Baru. Sebab Orde Baru adalah manifestasi kapitalisme-negara, suatu kapitalisme yang bercorak otoritarian, suatu kapitalisme yang tidak konsisten dengan postulat liberalnya sendiri. Maka perlawanan Goenawan terhadap Orde Baru, dalam arti itu, bukanlah perlawanan kaum Kiri terhadap kapitalisme. Itu adalah perlawanan seorang liberal tulen terhadap kapitalisme yang inkonsisten. Saya sepakat dengan pernyataan Wijaya bahwa kendati Komunias Utan Kayu yang dibangunnya merupakan salah satu simpul perlawanan atas Orba yang mengakomodasi suara para mantan tapol ’65 dan gerakan Kiri, ‘pendekatan Goenawan tersebut harus diletakkan dalam kerangka prinsip-prinsip liberalisme yang telah ia pertahankan sejak 1960an.’[19] Tujuannya ialah mengembalikan kapitalisme dan liberalisme dalam wujudnya yang sejati, yang non-otoritarian: suatu kapitalisme dan liberalisme yang kaffah, yang murni dan konsekuen. Pasar persaingan sempurna yang ditopang oleh eongan-eongan kedaifan, sejumput puisi dan segurat justifikasi bagi politik etis. [bersambung....]

[1] Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film (Jakarta: Marjin Kiri, 2013), h. 65-66.

[2] Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965, h. 95-96.

[3] Ibid (lih. catatan kaki no. 118).

[4] Surat Ivan Kats – Goenawan Mohamad, 16 Desember 1965.

[5] Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965, h. 85.

[6] Lih. Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca 1965, h. 84 (catatan kaki no. 77).

[7] Surat H.B. Jassin – Goenawan Mohamad, 28 Juni 1966.

[8] Surat Ivan Kats – Goenawan Mohamad, 20 November 1969.

[9] Lih. surat Ivan Kats – Goenawan Mohamad, 24 Januari 1970, 5 April 1970, 21 Mei 1970, 20 Oktober 1970 & 22 Oktober 1970.

[10] Surat Ivan Kats – Goenawan Mohamad, 22 Oktober 1970.

[11] Albert Camus, Mite Sisifus: Pergulatan dengan Absurditas (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 159.

[12] Albert Camus, Mite Sisifus, h. 157.

[13] Albert Camus, Mite Sisifus, h. 159.

[14] Goenawan Mohamad, “Affair Manikebu, 1963-1964” dalam Eksotopi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), h. 128-129.

[15] Muhammad al-Fayyadl, “Mite Camus” dalam Sorge Magazine, November 2013, h. 12.

[16] Lih. surat Ivan Kats – Goenawan Mohamad, 20 November 1969.

[17] Goenawan Mohamad, “Tjatatan Kebudajaan: Ketika Manifes Kebudajaan Dilarang,” dalam majalah Horison, Mei 1967, h. 131.

[18] Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986-1992 (Jakarta: KPG & Freedom Institute, 2004), h. 140.

No comments:

Post a Comment